世界が純粋にパロディであるのは明白なことだー

バタイユ29歳、図書館司書。

陽気で、破廉恥に生きたい「病的な人間」だった頃。

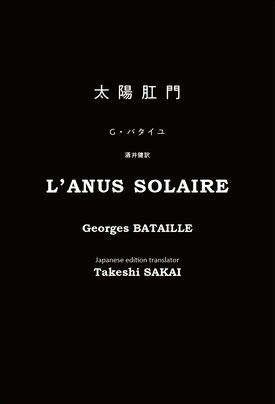

1927年に書き起こされ、1931年に発行された小テクスト。

目次

太陽肛門 2~21

訳者解題 22~61

「輝くテクストの前夜にさまよう―愛欲の孤独と豊穣なるパロディ」

1.ある役者の話から

2.ゼロ度の理解から

3.世界と私の合作だというのに

4.近代社会の陰で

5.近代の暗部

6.バタイユの父親

7.中世の教会堂のなかで

8.運命から逃げる

9.シェストフの教示

10.この世界にあるのは解釈のみ

11.中世のパロディが教えるもの

12.太陽のパロディ

13.太陽を見ていた人

14.「イエスヴィオ山」から肛門の光輪へ

15.合一の不可能性が生む豊穣

【著者】

ジョルジュ・バタイユ Georges Bataille(1897―1962)

20世紀フランスの総合的な思想家。小説、詩も手がける。生と死の狭間の感覚的かつ意識的体験に人間の至高の可能性を見出そうとした。その視点から、エロティシズム、芸術、宗教、経済など、人文系の多様な分野で尖鋭な議論を展開した。キリスト教神秘主義、シュルレアリスム、ニーチェ哲学などに思想の影響源がある。

【翻訳/解説】

酒井健 さかいたけし

1954年東京生まれ。現在、法政大学文学部教授。フランス現代思想、西欧文化史。『ゴシックとは何か-大聖堂の精神史』2000年度サントリー学芸賞。著書に『バタイユ そのパトスとタナトス』『バタイユ入門』『ゴシックとは何か』『バタイユ』『シュルレアリスム』『死と生の遊び』『魂の思想史』など。バタイユの訳書に『ニーチェについて』『エロティシズム』『ランスの大聖堂』『純然たる幸福』『至高性』。

| 関連書籍 |

| 関連ページ |